防災グッズ一人暮らしの完全ガイド|必需品リストと選び方の全知識

※この記事には広告が含まれています(PR)

「防災グッズを一人暮らしでそろえたいけど、何から始めればいいんだろう?」と悩んでいませんか。一人暮らしの防災対策は、すべて自分で判断し、行動しなければならないため、準備が特に重要です。防災グッズで本当に必要なものは何ですか?という疑問から、災害時に一人暮らしで水はどのくらい必要ですか?、災害時にあってよかった食べ物は?といった具体的な備え、さらには南海トラフに備えた備蓄は何日分が適切かまで、気になる点は多いでしょう。また、防災ポーチに現金を入れるならいくらくらいが安心か、逆に防災グッズでいらなかったものは何かを知っておくことも、無駄のない準備には欠かせません。この記事では、特に防災グッズを一人暮らしの女性が準備する際のおすすめアイテムや、最適な一人暮らし用の防災リュックの選び方について、Defend Future製の防災セット1人用Relief2の評価も交えながら、あなたの不安を解消し、最適な備えを完成させるための情報を網羅的に解説します。

☑ 記事のポイント

- 1一人暮らしに本当に必要な防災グッズがわかる

- 2水や食料など具体的な備蓄量の目安がわかる

- 3女性ならではの視点で必要なアイテムがわかる

- 4おすすめの防災セット「Relief2」の特徴と選び方がわかる

必見!防災 グッズ 一人暮らしの基本知識

✅まずは基本から知る一人暮らしの防災対策

✅防災グッズで本当に必要なものは何ですか?

✅災害時に一人暮らしで水はどのくらい必要ですか?

✅経験者が語る災害時にあってよかった食べ物は?

✅南海トラフ 備蓄 何日分が推奨されている?

✅防災ポーチに現金を入れるならいくらくらい?

まずは基本から知る一人暮らしの防災対策

MonoSele Navi イメージ

災害時、一人暮らしの方が直面する困難は、家族と暮らす世帯とは根本的に異なります。その最大の違いは、物理的・精神的な助けをすぐに得られない「孤立のリスク」にあります。このリスクは、単に寂しいという感情的な問題にとどまらず、生命の維持に直接関わる深刻な課題です。

家族がいれば、一人が負傷しても他の誰かが応急手当をしたり、助けを呼んだりできます。また、情報の収集、物資の管理、避難経路の確認といったタスクを分担し、協力して困難を乗り越えることが可能です。しかし、一人暮らしの場合は、軽微な負傷ですら救助要請の手段を失う致命的な状況につながりかねません。家具の転倒で室内に閉じ込められた場合、自力で障害物を除去できなければ、外部に助けを求める声も届かず、誰かに気づいてもらうのを待つしかないのです。

このように、自分の安全を確保するための全ての責任を一人で負わなければならないという現実は、一人暮らしの防災対策を考える上で最も重要な出発点となります。政府の防災ガイドラインが頻繁に「家族構成」を考慮した備えを推奨していること自体が、単身者が置かれる状況の厳しさを物語っています。

一人暮らしの防災における脆弱性

- 物理的支援の欠如:負傷時や閉じ込められた際に、すぐに助けを呼べない。重い障害物を一人で動かすことは困難。

- 精神的負担:全ての状況判断を一人で行う必要があり、孤独と不安の中で大きなストレスにさらされる。一つの判断ミスが命取りになるというプレッシャーは計り知れません。

- 責任の集中:物資の管理、正確な情報収集、避難計画の立案と実行など、災害対応の全てを一人でこなす必要があります。

だからこそ、防災グッズは単なる「念のための備え」ではなく、自分の生命を守り、困難な状況を共に乗り越えるための「戦略的パートナー」と捉えるべきです。信頼性の低い安価な道具の寄せ集めでは、いざという時に機能せず、かえって危険な状況を招くこともあります。品質と信頼性が保証された防災セットへの投資は、生存確率を直接的に高めるための、最も合理的で賢明な判断と言えるでしょう。

防災グッズで本当に必要なものは何ですか?

MonoSele Navi イメージ

「防災グッズ」と一言で言っても、その種類は多岐にわたり、すべてを個人でそろえるのは大変です。何をそろえれば良いか分からないという方のために、ここでは首相官邸が推奨する「災害に対するご家庭での備え」などを参考に、専門家の意見や政府のガイドラインに基づき、「これだけは絶対に必要」と言える中核的なアイテムをカテゴリ別に詳しく解説します。

生命維持と光源:命の根幹を支えるアイテム

何よりも優先すべきは、人間の生存に不可欠な水と食料、そして停電時の安全を確保し、活動を可能にする光源です。これらがなければ、数日間生き延びることも難しくなります。

- 飲料水・非常食:最低でも3日分、できれば1週間分を準備します。水や火を使わずに食べられる高カロリーなものが推奨されます。

- 懐中電灯・ランタン:火災や火傷のリスクがあるロウソクは絶対に避けましょう。特に、電池切れの心配がない手回し充電式(ダイナモ式)やソーラー充電式のライトは、長期間の停電でも安心して使えるため、非常に信頼性が高いアイテムです。ヘッドライトであれば両手が自由になるため、避難や作業時にさらに役立ちます。

情報と電力:現代社会のライフライン

災害時、正確な情報はパニックを防ぎ、適切な避難行動を促します。また、スマートフォンは家族との安否確認、情報収集、さらにはデジタル身分証としても機能する、現代の最重要ツールです。

- 携帯ラジオ:スマートフォンの通信網がダウンした場合でも、ラジオは災害情報を得るための最も確実な手段となります。AM/FMの両方に対応しているものを選びましょう。

- モバイルバッテリー・乾電池:スマートフォンの電源を確保する必需品です。大容量のモバイルバッテリーを最低一つは満充電で保管し、乾電池式の充電器と各種サイズの乾電池も併せて用意しておくと、さらに安心感が高まります。

衛生と健康:見えない脅威への備え

ライフラインが停止した際に最も深刻化するのが衛生問題です。特にトイレは我慢することができず、不衛生な環境は感染症の温床となり、健康被害に直結します。

- 携帯トイレ(簡易トイレ):断水で水洗トイレが使えなくなるため、防災グッズの中で最も重要なアイテムの一つと言っても過言ではありません。最低でも3日分(約15回分)、できれば1週間分を用意しましょう。

- 各種衛生用品:ウェットティッシュ、からだ拭きシート、手指消毒用のアルコールジェル、歯磨きシートなどは、感染症を予防し、不快感を軽減して精神的な安定を保つためにも不可欠です。

避難、保温、安全:身を守るための装備

安全に避難し、避難先で体力を無駄に消耗しないための備えも重要です。

- 救急セット:絆創膏、消毒液、ガーゼ、包帯、常備薬など、基本的な応急手当ができるものをひとまとめにしておきます。お薬手帳のコピーも忘れずに入れましょう。

- アルミブランケット(レスキューシート):軽量で非常にコンパクトながら高い保温効果があり、避難時の体温低下を防ぎます。雨風をしのぐのにも役立ちます。

- 丈夫な手袋(軍手):ガラスの破片や瓦礫から手を守り、安全な避難や救助活動、後片付けを可能にします。滑り止め付きのものがより実用的です。

- ヘルメット・防災頭巾:落下物から頭部を守るために必須です。すぐに取り出せる場所に保管しておきましょう。

市販の防災セットは、これらの基本的なアイテムを効率よく網羅していることが多いですが、内容は製品によって様々です。購入前には必ず内容物リストを詳細に確認し、自分にとって本当に必要なものが過不足なくそろっているか、品質は信頼できるものかをしっかりとチェックすることが大切です。

災害時に一人暮らしで水はどのくらい必要ですか?

MonoSele Navi イメージ

災害時の備えとして、食料以上にクリティカルな問題となるのが「水」の確保です。人間の体は約60%が水分で構成されており、水がなければ数日で生命の危険にさらされます。では、具体的にどれくらいの量を備蓄すれば良いのでしょうか。

結論から言うと、農林水産省のガイドラインなど、政府機関が共通して示す目安として1人1日あたり3リットルが最低限必要とされています。(出典:農林水産省「災害時に備えた食品ストックガイド」)

水の必要量の内訳(1人1日3リットル)

- 飲料水として:約2リットル。平常時でもこまめな水分補給が推奨されており、災害時のストレス下ではさらに重要になります。

- 調理用として:約1リットル。アルファ米を戻したり、レトルト食品を温めたり、粉末スープを溶かしたりするのに使用します。

注意すべきは、これがあくまで生命維持のための「飲用・調理用」の最低限の量であるという点です。実際には、手を洗う、顔を洗う、体を拭く、食器を軽くすすぐといったための生活用水も別途必要になります。そのため、飲用とは別に、普段から浴槽に水を半分ほど張っておく「ため水」や、ポリタンクに水道水を汲み置くといった対策も非常に有効です。

備蓄期間としては、最低でも3日分、首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの大規模災害を想定するなら1週間分が強く推奨されています。

備蓄量の計算例

| 期間 | 計算式 | 合計量 | 2Lペットボトル換算 |

|---|---|---|---|

| 最低3日分 | 3リットル × 3日 | 9リットル | 4.5本 |

| 理想1週間分 | 3リットル × 7日 | 21リットル | 10.5本 |

9リットルであれば、2リットルのペットボトル5本弱で済みますが、21リットルとなるとかなりの量と重量になります。一人暮らしの限られた収納スペースを考えると、賞味期限が5年以上の長期保存が可能な備蓄用の保存水を購入し、ベッドの下やクローゼットの奥などに計画的にストックすることが最も現実的な方法です。

ウォーターサーバーを契約しているご家庭も多いですが、災害による停電時には電動式のものは使えなくなる機種がほとんどです。ご自宅のサーバーが停電時に使えるタイプか必ず確認し、使えない場合は別途ペットボトルの水を必ず備蓄しておきましょう。

経験者が語る災害時にあってよかった食べ物は?

MonoSele Navi イメージ

災害時の食事は、単なるエネルギー補給以上の重要な意味を持ちます。温かく、美味しい食事は、ストレスと不安に満ちた状況下で心を落ち着かせ、「明日も頑張ろう」という活力を与えてくれます。ここでは、多くの被災経験者の声や専門家の意見をもとに、「本当にあってよかった」と評価される非常食について、その理由と共に詳しく解説します。

調理不要ですぐに食べられる「即戦力」食品

ライフラインが完全に停止し、火も水も自由に使えない発災直後には、開封してすぐに食べられるものが文字通り命を繋ぎます。

- 缶詰:サバの味噌煮缶、焼き鳥缶、コンビーフなど、タンパク質が豊富で味付けがしっかりしているものが人気です。ご飯がなくてもそれだけで満足感を得られます。必ず、缶切りが不要なプルトップ式のものを選びましょう。

- レトルト食品:カレーや牛丼、おかゆなど、近年は温めずに常温のままでも美味しく食べられる製品が増えています。これらは普段の食事に近い満足感を得られるため、精神的な支えにもなります。

- 栄養補助食品:カロリーメイトやソイジョイのようなバータイプ、inゼリーのようなゼリー飲料は、食欲がない時でも手軽に栄養を摂取でき、保管場所も取りません。

温かい食事は最高の「心の支え」

少し落ち着いて、カセットコンロなどが使える状況になれば、温かい食事の価値は計り知れません。湯気や香りは、心身の緊張を和らげてくれます。

- アルファ米:お湯や水を注ぐだけでふっくらとしたご飯になるため、非常食の絶対的な定番です。白米だけでなく、五目ごはん、わかめごはん、ドライカレーなど、味のバリエーションを複数そろえておくと、長引く避難生活でも飽きずに済みます。

- フリーズドライ食品:味噌汁やスープ、雑炊など、お湯を注ぐだけで本格的な味が楽しめます。特に温かい汁物は、体を内側から温め、心を落ち着かせる効果が高いです。

意外な盲点にして最重要アイテム「甘いもの」

多くの被災経験者が口をそろえて「何よりもあってよかった」と言うのが、チョコレート、ようかん、飴、キャラメルなどの甘いものです。厳しい避難生活の中で、甘いものは手軽な糖分補給として疲労回復に役立つだけでなく、脳に幸福感を与え、精神的な安らぎやストレス軽減に絶大な効果をもたらします。コンパクトで長期保存が可能な「パワーようかん」などは、非常食として最適です。

非常食の備蓄は「ローリングストック法」を実践しよう

ローリングストック法とは、普段からレトルト食品や缶詰、パスタ、乾麺などを少し多めに買っておき、賞味期限の古いものから日常的に消費し、食べた分だけ新たに買い足していく方法です。これにより、特別な非常食を別に保管する必要がなく、常に一定量の食料が家庭に備蓄されている状態を保てます。いざという時に、食べ慣れない非常食に戸惑うことがないのも大きなメリットです。

南海トラフ 備蓄 何日分が推奨されている?

MonoSele Navi イメージ

南海トラフ巨大地震や首都直下地震のような、国の存続に関わるレベルの大規模災害を想定した場合、どれくらいの備蓄が必要になるのでしょうか。この問いに対する国の指針は明確であり、その根拠を理解することが適切な備えに繋がります。

結論として、内閣府などが示すガイドラインでは最低3日分、可能であれば1週間分以上の家庭内備蓄が強く推奨されています。

なぜ「最低3日、理想1週間」なのか

この日数の根拠は、災害発生後の時間経過と、公的な支援体制(公助)が機能し始めるまでのタイムラグにあります。

- 発災~72時間(3日間):この期間は、人命救助が最優先される「黄金の72時間」です。消防、警察、自衛隊などのリソースは、一人でも多くの命を救うための活動に集中投入されます。そのため、個々の避難者への食料や水の配給といった生活支援は、後回しにならざるを得ません。「最初の3日間は、公的支援を期待せず、自力で生き抜く」というのが防災の鉄則です。

- 4日目以降~1週間:広域的な被害状況が明らかになり、支援物資の輸送ルートが徐々に確保され始める時期です。しかし、南海トラフ巨大地震のような広範囲に甚大な被害が及ぶ災害では、物流網の完全な麻痺が長期間続くと予測されています。道路は寸断され、港湾や空港も機能不全に陥り、支援物資が被災地の末端まで届くには、相当な時間がかかる可能性があります。

大規模災害で想定される深刻な事態

- 超広域なインフラ破壊:電気、ガス、水道、通信といったライフラインが数週間から数ヶ月単位で停止する可能性があります。

- サプライチェーンの崩壊:全国からの物流が途絶し、スーパーやコンビニから商品が完全に消え、支援物資もすぐには届きません。

- 行政機能の麻痺:被災した自治体自身が機能不全に陥り、公的な救助や支援活動が大幅に遅延する可能性があります。

このような最悪の事態を想定すると、「3日分」の備蓄では全く足りないことがわかります。公的な支援(公助)に依存するのではなく、自らの力(自助)と地域コミュニティの協力(共助)で生き抜くための準備として、1週間分の備蓄が不可欠となるのです。

「一人暮らしの部屋に1週間分の備蓄なんて、とても置く場所がない…」と感じるかもしれません。しかし、前述のローリングストック法を上手に活用すれば、普段の食料ストックを少しずつ増やすだけで、無理なく実現可能です。まずは「プラス1日分」から始め、少しずつ目標の備蓄量を増やしていくことをおすすめします。

特に、タワーマンションの高層階にお住まいの方は、エレベーターが停止すると完全に孤立し、物資の運搬も困難になるため、食料や水、簡易トイレなどをより多めに備蓄しておく必要があります。

防災ポーチに現金を入れるならいくらくらい?

MonoSele Navi イメージ

災害時には、普段当たり前に使っているキャッシュレス決済(電子マネー、クレジットカード、QRコード決済)が全く役に立たなくなる可能性があります。大規模な停電が発生すれば、店舗のレジや決済端末は動かず、通信障害でオンライン認証もできなくなります。もちろん、銀行のATMも停止してしまうため、預金を引き出すこともできません。

このような「デジタル社会の脆弱性」が露呈する事態に備え、防災ポーチや非常用持ち出し袋には、必ず物理的な現金を入れておく必要があります。では、具体的にいくらくらい準備すれば良いのでしょうか。

明確な正解はありませんが、一つの目安として、1万円から2万円程度を準備しておくと、当面の危機を乗り越える上で大きな安心材料になります。もちろん、家族構成や個人の状況によって必要な額は変わりますが、一人暮らしであればこの金額で、避難の過程や避難直後の数日間で必要となる食料や飲料水、衛生用品などの購入に最低限対応できるでしょう。

現金を用意する際の最重要ポイント:小銭を多めに

ただ1万円札を1枚用意するだけでは不十分です。災害時の混乱した状況下では、店舗側もお釣りの準備ができていないケースが十分に想定されます。そのため、支払いをスムーズに行えるよう、千円札や小銭を多めに用意しておくことが非常に重要です。

推奨される現金の準備リスト(例)

- 千円札:5枚~10枚(5,000円~10,000円)

- 五百円玉:2枚(1,000円)

- 百円玉:10枚(1,000円)

- 十円玉:10枚(100円)

上記はあくまで一例ですが、このように細かく崩しておくことで、様々な支払い状況に柔軟に対応できます。特に10円玉と100円玉は、停電時に唯一の公衆通信手段となる可能性がある「公衆電話」で必要になるため、必ず複数枚は入れておきましょう。飲料の自動販売機が使用可能な場合にも役立ちます。

これらの現金は、濡れたり汚れたりしないよう、防水性のある小さな袋(ジップロックなど)にまとめて入れ、すぐに持ち出せる防災リュックや、普段から持ち歩く防災ポーチに分散して保管しておくことを強くおすすめします。

最適な防災 グッズ 一人暮らしの選び方

✅失敗しない一人暮らし 防災リュックの条件

✅defend future 防災セット1人用relief2の評価

✅防災グッズ 一人暮らし 女性 おすすめアイテム

✅意外と多い防災グッズでいらなかったものは?

✅最初の防災 グッズ 一人暮らしはこれで決まり

失敗しない一人暮らし 防災リュックの条件

MonoSele Navi イメージ

防災セットを選ぶ際、多くの人は中に入っているアイテムの数や種類にばかり目が行きがちです。しかし、それらを収納し、いざという時に背負って安全な場所まで避難するための「リュック」そのものの性能が、実は生死を分けるほど重要な要素になり得ます。ここでは、防災のプロが重視する、失敗しない防災リュックを選ぶ際に絶対に外せない4つの条件を詳しく解説します。

1. デザイン性:日常空間に「隠さず置ける」か

「いかにも防災用」といった赤やオレンジの派手なデザインのリュックは、景観を損ねるという理由で押し入れやクローゼットの奥にしまい込まれがちです。しかし、それでは地震発生時に家具が倒れて取り出せなくなる可能性があります。防災リュックの鉄則は「すぐに持ち出せる場所への保管」です。リビングの片隅や玄関、寝室に置いてもインテリアに自然に馴染む、落ち着いたデザインやカラーであることは、いざという時のアクセシビリティ(持ち出しやすさ)を担保する上で非常に重要な要素なのです。

2. 機能性:過酷な避難状況に対応できるか

災害は天候を選びません。避難時は土砂降りの雨かもしれませんし、夜間の停電で真っ暗闇かもしれません。

- 防水・撥水性:雨天時の避難で、中の食料や衣類、そして何より重要な電子機器が濡れてしまうのは致命的です。完全防水とまではいかなくても、縫い目までしっかりと撥水加工が施された素材が望ましいです。

- 反射材・蓄光材:夜間の避難時に、後方から来る車や自転車、救助隊に自分の存在を知らせ、二次災害を防ぐために不可欠です。リュックの前面や側面に大きな反射材が付いているか確認しましょう。

3. 人間工学:重い荷物を背負って「走れる」か

水や食料を含んだ防災リュックは5kgを超えることも珍しくありません。この重い荷物を背負って長距離を移動したり、時には危険から逃れるために走ったりすることも想定されます。

- ショルダーベルト:肩への負担を軽減するため、幅が広く、十分な厚みのクッションが入っているものが必須です。

- チェストベルトとウエストベルト:胸の前で留めるチェストベルトは、リュックが体にしっかりと固定され、走行時の揺れを大幅に軽減します。さらに腰で支えるウエストベルトがあれば、荷重が肩だけでなく腰にも分散され、長距離移動時の疲労を劇的に抑えることができます。

4. 収納性:必要なものを「探さず」取り出せるか

ただ大容量なだけでは不十分です。暗闇や混乱した状況下で、必要なものを、必要な時に探すことなくサッと取り出せる工夫がされているかが重要です。

- 開口部の構造:一般的なリュックのように上部だけが開くタイプは、底に入れた物を取り出すのが困難です。スーツケースのように「コの字型」にガバっと大きく開くタイプは、中身が一目瞭然で、パッキングや荷物の出し入れが非常にしやすいです。

- 十分な容量と余剰スペース:基本的な防災グッズ一式に加え、常備薬、衣類、生理用品など、個人に必要なものを追加できるだけの「余白」が確保されているかを確認しましょう。容量がパンパンでは、カスタマイズの余地がありません。

これらの条件をすべて満たすリュックを単体で探すのは大変ですが、近年人気の高品質な防災セットは、このリュック自体の設計に徹底的にこだわっています。セットを選ぶ際は、ぜひ中身だけでなく「器」であるリュックの性能にも注目してみてください。

defend future 防災セット1人用relief2の評価

数多く市販されている防災セットの中で、特に初めて防災準備をする一人暮らしの方から圧倒的な支持を得ているのが、日本の防災専門ブランドDefend Future(ディフェンドフューチャー)社が開発した「Relief2」です。その人気の理由は、単にアイテムが充実しているからだけではありません。被災者の声を徹底的に反映し、「生存」の先にある「尊厳ある避難生活」まで見据えた、深い哲学とこだわりが製品全体に貫かれている点にあります。ここでは、その人気の秘密を、製品の強みと注意点の両面から、客観的かつ徹底的に分析します。

▼今回徹底レビューする防災セット『Relief2』公式サイトはこちら

![]()

ブランド哲学:「防災を、日常の風景に」

Relief2を理解する上でまず触れたいのが、Defend Futureというブランドの哲学です。2014年に設立されたこのブランドは、従来の「無骨で実用一辺倒」な防災グッズのイメージを払拭し、「防災を身近に捉え、安心して、そばに置いておきたくなるもの」を提供することを目指しています。これは、防災グッズをクローゼットの奥にしまい込むのではなく、日常生活の風景に溶け込ませることで、いざという時のアクセシビリティ(持ち出しやすさ)を最大限に高めるという、極めて重要な戦略なのです。

圧倒的な強み:防災のプロが考え抜いたリュックの性能

Relief2の成功を支える最大の要因は、前述した「失敗しない防災リュックの条件」を、他の追随を許さないレベルで満たしている点にあります。これは単なる入れ物ではなく、災害という極限状況下でのユーザーの行動と心理を徹底的に考慮した、高度な防災ツールそのものです。

- 卓越したデザイン性:落ち着いたネイビー色のミニマルなフォルムは、リビングや玄関に「隠さず置ける」ため、地震発生直後に迷わず手に取ることができます。防災グッズは、持ち出せなければ意味がありません。このデザインは、その最も本質的な課題を解決しています。

- 徹底した機能性:生地全体に強力な撥水加工を施し、取っ手には暗闇で光る蓄光材、前面には車のライトを強力に反射する大型の反射材を配置。夜間や雨天時の避難における安全性を、あらゆる角度から確保する設計です。

- 優れた人間工学:クッション性の高い幅広ショルダーベルトに加え、走行時の揺れを抑えるチェストベルトを標準装備しています。これによりリュックが身体に完全にフィットし、重い荷物を背負って走る際の体力消耗を最小限に抑えます。両手が自由になる安定感は、お子さんの手を引いたり、障害物を避けたりする際にも極めて重要です。

- 画期的な収納性:スーツケースのように「コの字型」に大きく開くメイン収納部は、中身が一目瞭然。暗闇やパニック時でも、手探りで必要なものを探すストレスがありません。内部が視認性の高い鮮やかなオレンジ色になっているのも、防災のプロならではの巧みな工夫です。

質の高い内容物:「生存」と「尊厳」を守る厳選アイテム

Relief2は、単に3日間を生き延びる(Survive)だけでなく、被災生活の質(QOL)を維持し、人間としての尊厳を保ちながら耐え抜く(Endure)という、より高い次元の視点でアイテムが厳選されています。

美味しく、心強い食料と水

宇宙食としての採用実績もある信頼の尾西食品のアルファ米(白飯・五目ごはん・きのこごはんの3種)、温めずにそのまま食べられるハウス食品の野菜カレー、そして疲れた心と体に染みわたる井村屋のようかんなど、単なるカロリー摂取ではなく、味と品質、そして精神的な充足感まで深く考慮した選定がなされています。

多機能で信頼性の高い電力と情報源

![]() 手回し充電・USB・乾電池の3WAY電源に対応した多機能ダイナモラジオライトを同梱。強力なSOSサイレン機能は、一部で「意図せず鳴ってしまう」との声もありますが、これはむしろ長所です。この大音量こそが、万が一瓦礫の下などに閉じ込められた際に、体力を消耗せず自分の居場所を外部に知らせるための、極めて有効な救助要請ツールとなるのです。

手回し充電・USB・乾電池の3WAY電源に対応した多機能ダイナモラジオライトを同梱。強力なSOSサイレン機能は、一部で「意図せず鳴ってしまう」との声もありますが、これはむしろ長所です。この大音量こそが、万が一瓦礫の下などに閉じ込められた際に、体力を消耗せず自分の居場所を外部に知らせるための、極めて有効な救助要請ツールとなるのです。

他の追随を許さない、ユニークな衛生用品

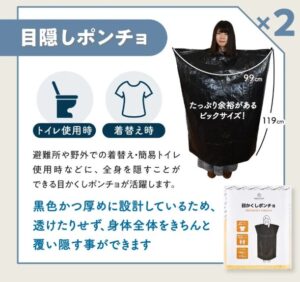

Relief2が他社製品と一線を画す最大のポイントが、この衛生用品のラインナップです。基本的な携帯トイレに加え、市販のペットボトルに取り付けて使える携帯おしり洗浄器(ポータブルウォシュレット)は、断水時の不快感を劇的に改善します。さらに、避難所での着替えやトイレの際にプライバシーを完全に守る目かくしポンチョ、水不要のシャンプー手袋まで含まれており、「被災者の尊厳を守る」というブランドの強い意志が感じられます。これらは特に女性ユーザーから絶大な支持を得ています。

主要防災セットとの比較分析

| 製品名 (ブランド) | 価格 (税込目安) | リュックの特徴 | 独自の強み (USP) | 主な不足品 |

|---|---|---|---|---|

| Relief2 (Defend Future) | 14,800円 | デザイン性、人間工学、スーツケース式開閉 | 尊厳を守る衛生用品(おしり洗浄器,ポンチョ) | 手袋, 雨具 |

| 防災セット BS131 (アイリスオーヤマ) | 11,200円 | 防水性の高いターポリン生地, 止水ファスナー | 大手ブランドの安心感と寝具の充実(エアベッド) | 食料, 水 |

| SHELTERプレミアム (ラピタ) | 14,980円 | プロ仕様の頑丈な防水ターポリン生地 | プロ監修による総合力の高さ, 堅牢なリュック | サンダル/スリッパ |

※価格は2025年8月時点の調査に基づきます。変動する可能性があります。

分析:アイリスオーヤマ製品はコストパフォーマンスに優れますが、生命線である食料・水が含まれていません。ラピタ製品は堅牢性で評価が高いですが、Relief2ほどライフスタイルに溶け込むデザイン性や、衛生用品のユニークさはありません。Relief2は、価格と内容のバランス、そして「日常空間との親和性」と「尊厳の維持」という独自の価値で、明確なポジションを築いています。

注意点とカスタマイズの機会

多くのレビューで指摘されている通り、Relief2には、瓦礫の撤去やガラス片からの防護に必須となる手袋(軍手)や、雨天時の避難に不可欠なレインコートが含まれていません。これは購入前に必ず認識しておくべき明確な不足点であり、別途購入する必要があります。

しかし、これは単純な欠点というよりも、メーカーの意図的な設計思想と捉えることができます。手袋や雨具は個人のサイズ(S/M/L)や好み(素材や色)が大きく影響するため、あえてセットに含めず、利用者が自分にとって最適なものを追加できるよう、リュックに十分なスペース(容量22L)を確保しているのです。

この「余白」こそが、Relief2が単なる「製品」ではなく、優れた「プラットフォーム」である証です。この高品質な基本セットを土台に、常備薬、女性用品、そして不足している手袋や雨具などを追加していくことで、あなただけの完璧な防災セットを完成させることができるのです。これは、防災意識を高めるための貴重なプロセスとも言えるでしょう。

▼『Relief2』のセット内容を公式サイトで詳しく見てみる▼

防災士厳選の防災グッズ39点セット【ディフェンドフューチャー】

防災グッズ 一人暮らし 女性 おすすめアイテム

MonoSele Navi イメージ

防災準備は性別を問わず全ての人にとって重要ですが、女性の場合、プライバシーの確保や特有の衛生問題など、特に配慮すべき点がいくつかあります。市販されている基本的な防災セットに、以下のアイテムを少し加えるだけで、いざという時の心身の負担を大きく軽減し、安心感を格段に高めることができます。

衛生用品:健康と尊厳を守るためのマストアイテム

避難所などでの集団生活では、衛生環境が悪化しがちです。清潔を保つことは、感染症予防だけでなく、精神的な健康を維持する上でも極めて重要です。

- 生理用品:これは絶対的な必需品です。災害時には入手が非常に困難になるため、普段使っているナプキンやタンポンなどを、最低でも1〜2周期分は多めにストックし、防災リュックにも必ず入れておきましょう。

- おりものシート・デリケートゾーン用ウェットシート:頻繁に下着を替えられない状況でも、これらがあれば不快感を大幅に軽減し、清潔を保つのに役立ちます。

- スキンケア用品・メイク落としシート:普段使っている化粧水や乳液のサンプルや、オールインワンジェルなどを準備しておくと、環境の変化による肌トラブルを防ぎ、精神的なリフレッシュにも繋がります。水がなくても使えるシートタイプのメイク落としも重宝します。

- 中身の見えないゴミ袋:使用済みの生理用品などを捨てる際にプライバシーを守るため、黒や茶色といった不透明なポリ袋やビニール袋は必須です。防臭効果のあるものだとなお良いでしょう。

プライバシー・防犯用品:自分の身を自分で守るために

残念ながら、災害時の混乱に乗じた犯罪も報告されています。避難所など不特定多数の人がいる場所では、普段以上の防犯意識が求められます。

- 目かくしポンチョ:避難所のオープンスペースで着替えをしたり、屋外で簡易トイレを使用したりする際に、周囲の視線を完全に遮ることができます。これは女性の尊厳を守るための非常に重要なアイテムで、前述の「Relief2」には標準で含まれている点が大きなメリットです。

- 防犯ブザー・ホイッスル:避難所内や、夜間のトイレ移動時など、不安を感じた時に自分の身を守るために必ず携帯しましょう。また、ホイッスルは、万が一瓦礫の下などに閉じ込められた際に、体力の消耗を抑えながら自分の居場所を外部に知らせるための強力な救助要請ツールにもなります。

- ヘアゴム・ドライシャンプー:長い髪は衛生的でなく、作業の邪魔になることもあるため、簡単にまとめられるヘアゴムは必須です。水が使えない状況でも、ドライシャンプーがあれば頭皮の不快感を軽減し、気分転換にもなります。

これらのアイテムは、直接的に生命維持に関わるものではないかもしれません。しかし、災害という極限状況下で、一人の女性が尊厳を保ち、少しでも安心して、前向きに過ごすためには、どれも不可欠なものばかりです。ぜひ、あなたの防災リュックの「カスタマイズ層」に加えてくださいね。

意外と多い防災グッズでいらなかったものは?

MonoSele Navi イメージ

「備えあれば憂いなし」という言葉の通り、防災準備は大切ですが、つい色々なものを詰め込みすぎて、リュックが重くなりすぎて避難の妨げになっては本末転倒です。ここでは、良かれと思って準備したけれど、実際の被災経験者からは「あまり役に立たなかった」「他のもので十分代用できた」と言われることが多いアイテムを、その理由と共に紹介します。

汎用性が低く、かさばるもの

防災グッズは、一つのアイテムが複数の役割を果たせる「多機能性」と「コンパクトさ」が重要です。

- カップ麺・袋麺:非常食として人気ですが、調理に大量のお湯と水を必要とする上、非常にかさばります。同じ炭水化物を備えるなら、よりコンパクトで、水でも戻すことができ、食器も汚しにくいアルファ米の方がはるかに防災向きと言えます。

- 多機能すぎるツールナイフ:十徳ナイフのようなガジェットは一見便利そうに見えますが、ワインオープナーやノコギリなど、ほとんどの機能は災害時には使われません。むしろ、シンプルでも質の良いハサミ、缶切り、カッターナイフを個別に用意した方が実用的です。

- ロウソク:停電時の明かりとして真っ先に思い浮かべるかもしれませんが、余震による転倒や燃えやすいものへの引火など、火災のリスクが非常に高く危険です。防災用の光源としては絶対に避け、安全なLEDランタンや懐中電灯を準備しましょう。

保存や使用に手間がかかり、現実的でないもの

災害時の疲労困憊した心身の状態を考慮することも大切です。

- 乾パン:昔ながらの非常食の定番ですが、「硬くて食べにくい」「口の中の貴重な水分をすべて奪われる」といった声が非常に多く聞かれます。普段から食べ慣れた栄養補助食品や、しっとりとした食感の缶詰パンなどの方が良いでしょう。

- 手動式の簡易洗濯機:一見便利そうですが、衣類を洗うためには多くの貴重な水を必要とし、脱水にも相当な労力がかかります。数日間であれば、使い捨ての下着や、数枚の着替えを圧縮袋に入れて準備しておく方がはるかに現実的です。

「いらないもの」は人や状況によって異なる

ここで挙げたものは、あくまで一般的な意見です。例えば、アウトドア活動に慣れている人にとっては多機能ツールが役立つかもしれませんし、アレルギー対応の乾パンが唯一の選択肢という方もいるでしょう。最も重要なのは、インターネット上の情報を鵜呑みにせず、自分の体力、居住環境、生活スタイルを冷静に考慮し、本当に必要か、他のもので代用できないかを自分自身で考えることです。市販の防災セットを購入した場合も、必ず一度中身をすべて床に広げて、自分にとって不要なものはないか、逆に絶対に足りないものはないかを確認する「防災グッズの棚卸し」作業を強くおすすめします。

最初の防災 グッズ 一人暮らしはこれで決まり

- 一人暮らしの防災対策は、全ての責任を一人で負うため特に重要

- 防災グッズは生命を守る「パートナー」と考えるべき

- 最低限必要なものは「生命維持」「情報・電力」「衛生」「安全」の4カテゴリ

- 水は1人1日3リットル、備蓄は最低3日分、理想は1週間分が目安

- 食料は調理不要なものに加え、精神的な支えとなる甘いものも準備する

- 南海トラフ級の災害では、物流の麻痺を想定し1週間以上の備蓄が推奨される

- 現金は1〜2万円程度、千円札や小銭を多めに用意する

- 防災リュックは「デザイン性」「機能性」「人間工学」「収納性」で選ぶ

- Defend Futureの「Relief2」は、リュックの性能と質の高い内容物で高評価

- Relief2は衛生用品、特に携帯おしり洗浄器や目かくしポンチョが充実している

- ただし、手袋やレインコートは付属しないため、自分で追加する必要がある

- 女性は基本的なグッズに加え、生理用品や防犯ブザー、スキンケア用品を準備する

- カップ麺やロウソクなど、汎用性が低くリスクのあるものは避けた方が無難

- 市販のセットをベースに、自分に必要なものを追加・削除するカスタマイズが重要

- 最終的に、高品質な基本セットに個人の必需品を加えることが最適な備えとなる

関連記事

【魔法のかまどごはん口コミ】後悔しない為の評判と注意点|2025年版

【評判悪い?】Jackeryの口コミ・評判|後悔しない選び方

損しない選び方!携帯トイレと簡易トイレの違いをプロが解説

防災ラジオは必要かいらないか?スマホで十分は危険な理由

【評判】SAKUTTO携帯浄水器は買うべき?後悔しない全知識